En el marco de la transición energética, la demanda global de cobre crecerá de manera significativa. La frontera compartida entre Argentina y Chile concentra yacimientos de clase mundial capaces de suplir más de un millón de toneladas anuales del metal rojo. Esta es la totalidad de la brecha de oferta proyectada en 2040 en los escenarios base de transición.

Este estudio examina las oportunidades y limitaciones del Tratado de Integración y Complementación Minera (TIyCM). Es un tratado bilateral único en su clase firmado en 1997, que ha facilitado el desarrollo de actividades en alta cordillera.

El instrumento ha sido exitoso para el avance exploratorio y la identificación de excepcionales recursos. Sin embargo, también se destacan desafíos persistentes para pasar hacia la etapa de explotación. Sea por asimetrías regulatorias, tensiones socioambientales o la ausencia de mecanismos institucionales más sólidos y articulados, todavía resta trabajo por hacer.

Potencial binacional: productivo, económico, de empleo

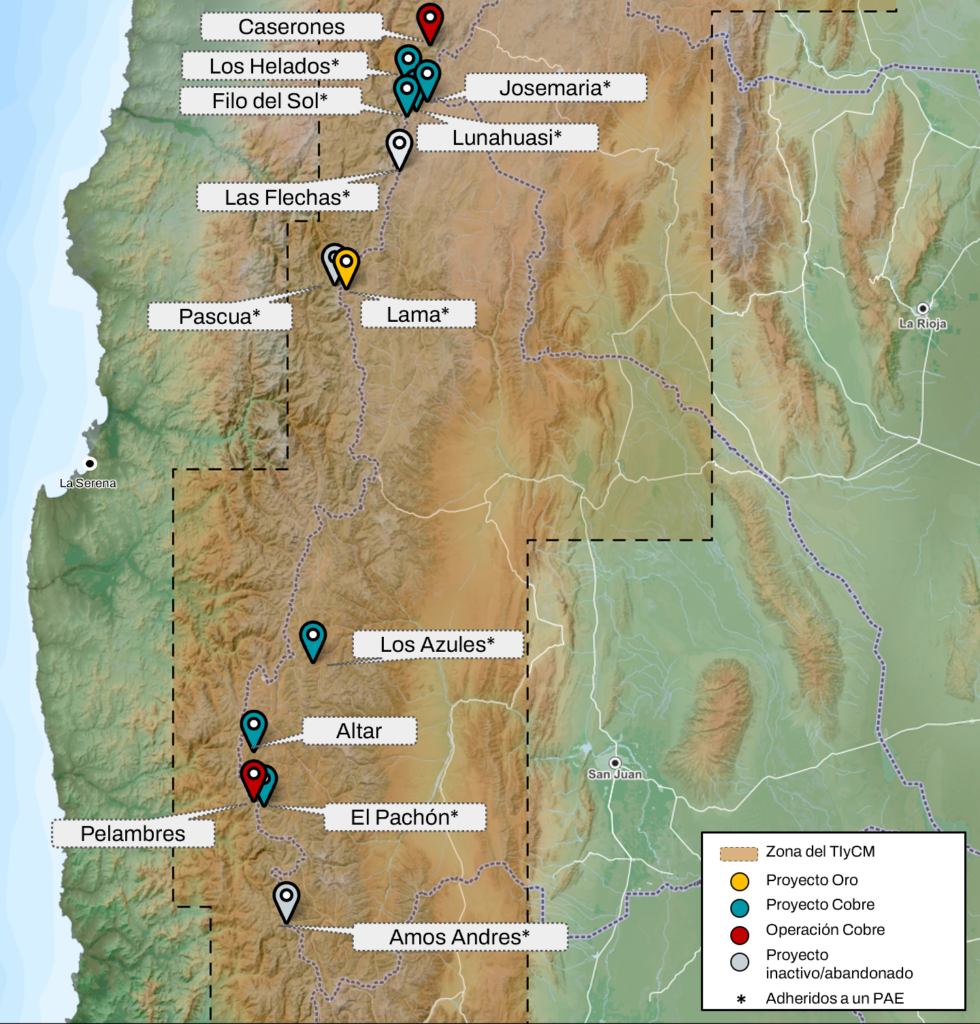

Existe una gran oportunidad para el desarrollo del cobre en la cordillera compartida por la Provincia de San Juan y las regiones chilenas de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Podría aportar casi 1 millón de toneladas anuales de cobre fino a partir de 2030, con más de 35 años de producción promedio. El clúster posee 1,2% de los recursos y 0,4% de las reservas mundiales de cobre.

El potencial económico de este clúster es enorme para ambos países. Argentina captaría más de 16 mil millones de dólares entre obras de mina, plantas y servicios asociados. Este flujo generaría un incremento de producción en la economía nacional de más de 24 mil millones de dólares y exportaciones adicionales por 5.3 mil millones anuales. Este monto es equivalente a 8 % de las exportaciones totales del país en 2023.

En paralelo, Chile recibiría un aporte proyectado de 9.3 mil millones al producto interno y un aumento de exportaciones por 1.7 mil millones, es decir, 1,8 % de sus exportaciones de 2023.

Además de los ingresos, ambos países se beneficiarían de encadenamientos productivos en servicios, logística y construcción, con efectos distributivos extendidos a regiones cordilleranas hoy rezagadas.

La complementación binacional incrementa el valor agregado regional, optimiza los costos y reduce las emisiones. Si la cartera minera avanzara bajo un marco regulatorio coordinado, el clúster cuprífero puede potenciar la integración en el Cono Sur y asegurar al mismo tiempo una transición energética más limpia y coordinada.

Al nivel del empleo, cuando los proyectos estén en plena operación, por cada empleo directo dentro de la operación minera se crearán 3 empleos más en actividades vinculadas. Se prevee un crecimiento en transporte, servicios, mantenimiento, insumos o comercio local. Es decir que, por cada persona que trabaje directamente en minería, otras tres encontrarán trabajo gracias al movimiento económico que genere la actividad. Durante el pico de construcción, se estiman entre 74.000 y 79.000 puestos de trabajo sumando empleos directos e indirecto.

¿Atlántico o Pacífico?

El transporte de los productos a un puerto en Chile (Pacífico) o en Argentina (Atlántico) puede significar una diferencia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Es importante considerar que, aquellos proyectos que producen cátodos SxEw son inferiores volumétricamente respecto a aquellos proyectos que producen concentrados de cobre. Los últimos son graneles con contenidos de cobre cercanos al 25%-28%, mientras que los cátodos SxEw son 99,99% de cobre contenido.

En todos los casos la opción de exportar el producto final por el Atlántico genera más emisiones de GEI, a pesar de que gran parte de este trayecto se haría con trenes (requiriendo nuevas inversiones) y esto tiene un factor de emisión menor que los camiones por kilómetro recorrido.

Las diferencias más grandes ocurren con el envío de concentrados, ya que el cobre fino va acompañado de material inerte adicional que aumenta, en promedio, hasta 4 veces el volumen a transportar. Específicamente, en los proyectos más cercanos a los puertos chilenos, se reducirían casi 6 veces las emisiones en comparación con su envío por el Atlántico.

Oportunidades de mejora del Tratado de Integración y Complementación Minera

- Actualizar los tiempos de gestión del Tratado

La Comisión Arbitral debería reunirse con mayor frecuencia y contar con mecanismos más ágiles de aprobación. En la cordillera, las condiciones climáticas imponen ventanas cortas de trabajo: perder una temporada puede significar demoras de años en una inversión. - Construir una plataforma pública de información

Hoy no existen datos consolidados sobre cuánto se invierte o qué impacto ambiental tienen los proyectos bajo el Tratado. Una plataforma compartida entre Argentina y Chile permitiría seguir de cerca las operaciones, transparentar gastos y facilitar el control estatal y ciudadano. - Hacer seguimiento al equilibrio entre los países

Se propone un seguimiento estadístico de las nóminas de personal y de la contratación de bienes y servicios para identificar el balance entre ambos países. Ello permitiría coordinar acciones para corregir desvíos significativos y asegurar que la integración sea percibida como justa por ambas partes. - Simplificar la tributación

Las diferencias entre los sistemas fiscales de ambos países puede dificultar el desarrollo de proyectos compartidos. Un régimen unificado para la minería binacional permitiría evitar doble imposición y simplificar la fiscalización, con beneficios para los Estados y las empresas. - Dar marco legal a los aportes privados

Hoy no hay un mecanismo claro para que las compañías se hagan responsables por los “gastos consecuenciales” —como aduanas dedicadas, auditorías o controles en frontera—. Está previsto en el Tratado pero no reglamentado y hacerlo liberaría recursos públicos.

Oportunidades de integración binacional

- Coordinar una gestión ambiental compartida

Se propone crear una institucionalidad binacional para la evaluación y el control ambiental de los proyectos en la cordillera. Integrar a los organismos ambientales de ambos países —como SEA y SMA en Chile, y autoridades nacionales y provinciales en Argentina— permitiría estandarizar criterios y reducir conflictos socioambientales. - Modernizar los pasos fronterizos

La infraestructura actual no alcanza para el aumento de carga que implicarían los proyectos mineros. Es necesario optimizar el sistema Cristo Redentor y sus aduanas integradas, y evaluar nuevas obras solo cuando estén técnica y económicamente justificadas. - Armonizar regulaciones y fortalecer el Tratado

El desarrollo conjunto de la minería exige reglas claras y coordinadas. Consolidar el TIyCM con mayor capacidad institucional es clave para asegurar inversiones estables y garantizar la oferta global de cobre que demanda la transición energética. - Compartir infraestructura hídrica

El agua es un recurso crítico en la región cuyana. Evaluar el uso de agua de mar desalinizada y promover la eficiencia y recirculación en los procesos industriales reduciría tensiones sociales y mejoraría la sostenibilidad del conjunto de proyectos.

Promover valor agregado regional

El flujo conjunto de concentrados podría sostener una nueva fundición-refinería en Chile, impulsada por un consorcio público-privado y alimentada por gas argentino. Esto reduciría hasta un 75% las emisiones del transporte marítimo y ayudaría a diversificar la oferta global de cobre refinado.- Construir una estrategia común frente al mundo

Argentina y Chile pueden ganar peso global si actúan juntos en los mercados y foros internacionales de minerales críticos. Una agenda binacional de cooperación técnica y diplomática fortalecería la voz de la región en la transición energética.