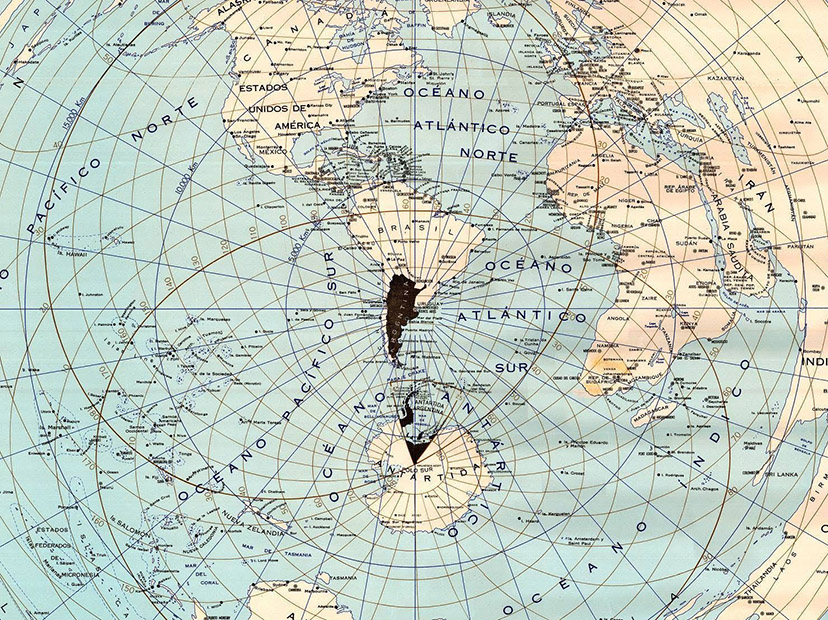

El actual gobierno inauguró la tercera ola aperturista de nuestra historia económica reciente. Como en las experiencias de la Convertibilidad y el gobierno de Mauricio Macri, el de Javier Milei volvió a embarcarse en relajar regulaciones comerciales de una de las economías más cerradas del mundo. Sin importar la medición que elijamos, Argentina es uno de los países menos integrados a la economía global. En esta oportunidad, el cambio se sostiene en una desregulación de las importaciones a partir de la flexibilización o eliminación de barreras no arancelarias, como el SIRA o las Licencias No Automáticas, y otras regulaciones técnicas y controles aduaneros, desandando malas políticas del gobierno anterior.

También, como en otras oportunidades, esta reforma comercial suscita una reacción defensiva en el amplio campo “nacional y popular” y progresista. Una reacción que se sostiene sobre una premisa identitaria errónea: una economía cerrada es una condición de posibilidad del desarrollo económico. Desde Fundar, como parte de esa familia, pensamos lo contrario: pensamos que es imposible alcanzar el desarrollo con estos niveles de aislamiento comercial. En este corto ensayo quisiera esgrimir dos puntos, que son, en apariencia, paradójicos. En primer lugar, sostenemos desde Fundar que ser desarrollista en Argentina implica necesariamente ser aperturista. En segundo lugar, que la apertura en curso está lejos de ser desarrollista.

¿Por qué ser desarrollista implica ser aperturista? En una economía periférica, el desarrollo económico requiere del crecimiento y la diversificación de la canasta exportadora. Y son varios los canales que conectan la apertura comercial con un aumento de las exportaciones. Exportar más y mejores productos requiere habilitar el acceso a insumos más baratos y de mejor calidad. Esto es imposible con importaciones trabadas, especialmente si están reguladas de manera poco transparente, discrecional e imprevisible (como efectivamente lo estaban).

En segundo lugar, una mayor apertura comercial genera un ecosistema de mayor competencia, tanto en el mercado interno como en la búsqueda de conquistar mercados de otros países. Para adaptarse a ese contexto, las empresas deben incrementar su productividad, a través de mayor inversión en investigación y desarrollo/adopción de tecnología. Las empresas no necesitan innovar si tienen mercados cautivos; la innovación, como una de las palancas centrales de cualquier estrategia de desarrollo, sólo sucede cuando las empresas compiten con otras. Y para que compitan hay que exponerlas al mundo.

En tercer lugar, si bien la protección comercial puede promover el surgimiento de industrias domésticas, la baja escala de la economía argentina (somos pocos y relativamente pobres) impide que estas alcancen un nivel de productividad suficiente para competir internacionalmente y exportar. A pesar de que resulte posible apalancarse en el mercado interno para lograr competitividad internacional, existe una alta probabilidad de que la industria local dependa de forma permanente de la protección comercial si se pierde de vista en el camino el objetivo de exportar. Así, una política que buscaba la transformación productiva deviene en un simple mecanismo de asignación de rentas (de los consumidores a las empresas).

En concreto, remover las barreras que obstruyen el comercio y la actividad exportadora es un ingrediente crucial en la receta del desarrollo. Pero en los pliegues de la manga se esconde el falso as. Como ocurrió en otras experiencias, este proceso de apertura comercial está desalineado con otros campos de la política pública. Si abrís mal, más temprano que tarde cerrás peor. Esta que propone el gobierno nacional es una apertura antidesarrollo porque destruye capacidades productivas.

Una apertura desarrollista requiere, por el contrario, que la política comercial sea parte de una receta diferente, con más y mejores políticas públicas, y con un orden de aplicación totalmente diferente. Hay tres ingredientes que están ausentes o mal mezclados en la receta actual: el macroeconómico, el industrial y el de la generación de bienes públicos de calidad.

En el plano macroeconómico, el gobierno no sigue la receta y agrega un ingrediente equivocado. La reforma fiscal para bajar impuestos a la producción debe realizarse antes de la apertura, no después. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Adicionalmente, la desregulación comercial actual se implementa en el contexto de una fuerte (e insostenible) apreciación cambiaria. Por eso decimos que la apertura actual es antidesarrollo: mientras que la mayor apertura comercial obliga a las empresas argentinas a competir contra firmas extranjeras de mayor productividad, más impuestos a la producción y un peso fuertemente apreciado inclinan la cancha en contra de la producción nacional.

Un segundo ingrediente esencial que no está presente actualmente es la política industrial. La receta desarrollista la necesita. Pero no cualquier política. Para apoyar la reconversión de la estructura productiva, es necesaria una política industrial ofensiva de crecimiento de las exportaciones, que vaya más allá de defender lo construido. Que promueva incentivos para innovar y otorgue beneficios para competir en mejores condiciones, pero que también cuente con un cronograma definido, con metas de desempeño y mecanismos de salida claros. Sin miedo a elegir sectores ganadores, priorizando intervenciones en aquellos sectores con potencial de ser competitivos, y dispuestos a abandonar apuestas que no terminen funcionando. El subrégimen de Tierra del Fuego es un claro ejemplo de una política industrial que tiene que cambiar de rumbo y adoptar estos lineamientos.

Pensar la apertura en un sentido desarrollista implica además no subestimar sus efectos. Las dos oleadas de aperturismo de los 90s y del gobierno de Cambiemos nos enseñaron que, si se gestiona mal la desregulación comercial, el desempleo y la informalidad se disparan. En el medio de la transición a una economía más abierta, hay que compensar y apoyar a aquellas empresas y personas que deban transicionar a otros sectores y empleos. Sin políticas de reconversión sectorial y laboral, que son complejas pero imprescindibles, se pagan costos productivos y sociales innecesariamente altos. Abrirnos como lo estamos haciendo, sin red de protección social, sólo redundará en destrucción del empleo formal y reducción de la clase media, ya muy castigada. El courier puerta a puerta que festejamos hoy es hambre para mañana.

Ante la falta de política industrial, el gobierno actual confunde apertura comercial (centrada en el efecto inmediato sobre el consumidor) con una estrategia de inserción internacional que implica construir y fortalecer capacidades productivas. Sin política industrial, Argentina recibe los costos de la desregulación pero se pierde sus beneficios: se reduce nuestra capacidad de agencia en un mundo que se está cerrando a pasos agigantados. En medio de la guerra comercial más grande que se haya vivido en décadas decidimos salir a hacer ortodoxia religiosa sin estrategia.

Para evitar eso, es necesario incorporar el tercer faltante en la receta: bienes públicos. Si queremos mejorar la productividad para competir, no podemos darnos el lujo de desinvertir en infraestructura pública, clave para reducir los costos logísticos de nuestras empresas. Tampoco en desfinanciar al sistema científico y tecnológico. Sin inversión en la infraestructura que permite ganar competitividad, nuevamente nivelamos la cancha en contra de las empresas argentinas, tanto en el mercado interno como a la hora de salir a conquistar nuevos mercados. La fuga del talento argentino ya es palpable y tiene efectos sobre la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo.

Lo mismo puede decirse de las capacidades estatales. Además de los bienes públicos, necesitamos un actor capaz de apoyar a las empresas argentinas en la conquista de nuevos mercados y en la integración en cadenas de valor regionales o globales. En particular, que destrabe y propicie la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio basados en criterios de reciprocidad: nuestro país tiene que abrirse para que se abran otros mercados. Por lo ya expuesto, ese mismo actor debe tener la potencia de diseñar, implementar y coordinar la política comercial con la macroeconómica, industrial y de empleo. El Estado argentino es el único candidato a la vista con la potencia latente para hilvanar una estrategia de apertura desarrollista. No el que tenemos en la actualidad, sino el que debemos reconstruir. Desfinanciarlo en todos los frentes nos aleja cada día más de poder contar con su poder articulador.

No hay dudas de que el desarrollo vendrá a la Argentina de la mano de una economía más integrada al mundo. Replegados sobre nosotros mismos somos siempre menos. Para alejarnos en forma definitiva del estancamiento económico de los últimos 14 años, es necesario una mayor apertura comercial. Pero abrirnos de forma alineada y balanceada con la política macroeconómica, industrial y de empleo. También, con bienes públicos de calidad que privilegien la infraestructura y logística de transporte para sacar la producción, y la formación de talento para agregar valor de manera sustentable. Es decir, en una palabra, la apertura comercial necesita de una caja de herramientas, no de una motosierra.

Esta columna fue publicada originalmente en Panamá el 8 de julio de 2025.